近日,我校结构成分与物性测量平台设备“飞秒超快光谱测量系统”为多个科研团队提供了强有力的技术支持。该平台充分发挥其技术优势,助力物理学院、材料学院、化学院等多个课题组取得重要研究突破,相关成果相继发表于Advanced Materials(影响因子27.4)、Nano Energy(影响因子16.8)和Nature Communications(影响因子14.7)等国际顶尖学术期刊。

进展一

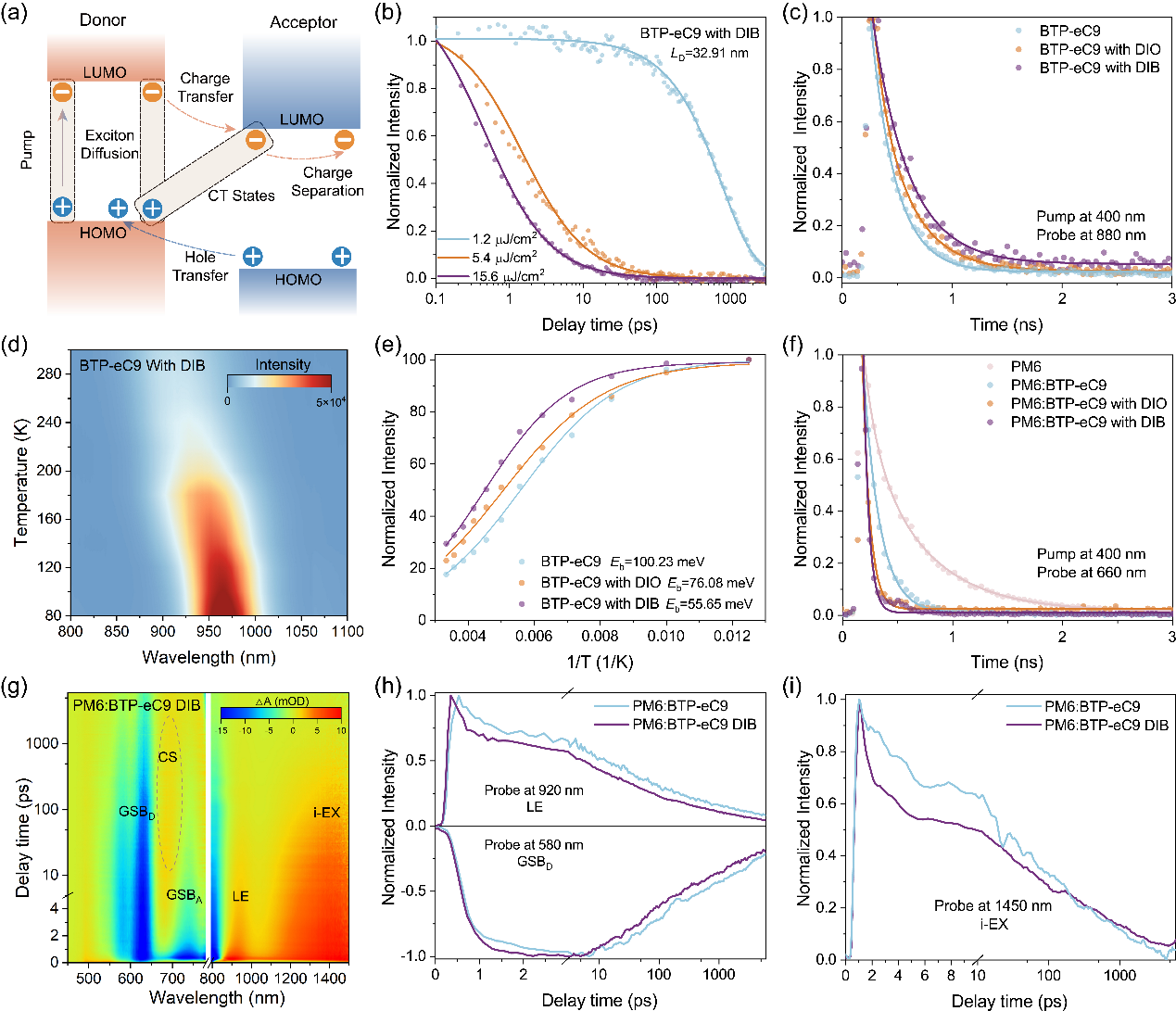

目前自驱动有机近红外光电探测器通常面临高暗电流密度和低外量子效率等问题,限制其灵敏度和响应能力。研究团队通过引入固体添加剂,实现了受体分子离域性的定向调控,定向诱导了受体分子的J-聚集并增强了分子间的π-π相互作用,抑制了激子复合,在低暗电流和高灵敏度之间达到了良好平衡,为自驱动近红外光电探测器的开发与设计提供了新的研究方向。相关工作以“Enhanced Exciton Delocalization in Organic Near-Infrared Photodetectors via Solid Additive-Mediated J-Aggregation”为题发表于《Advanced Materials》,山东大学博士后乔佳伟为论文第一作者,山东大学郝晓涛教授为论文通讯作者,山东大学为第一作者单位和唯一通讯作者单位。

进展二

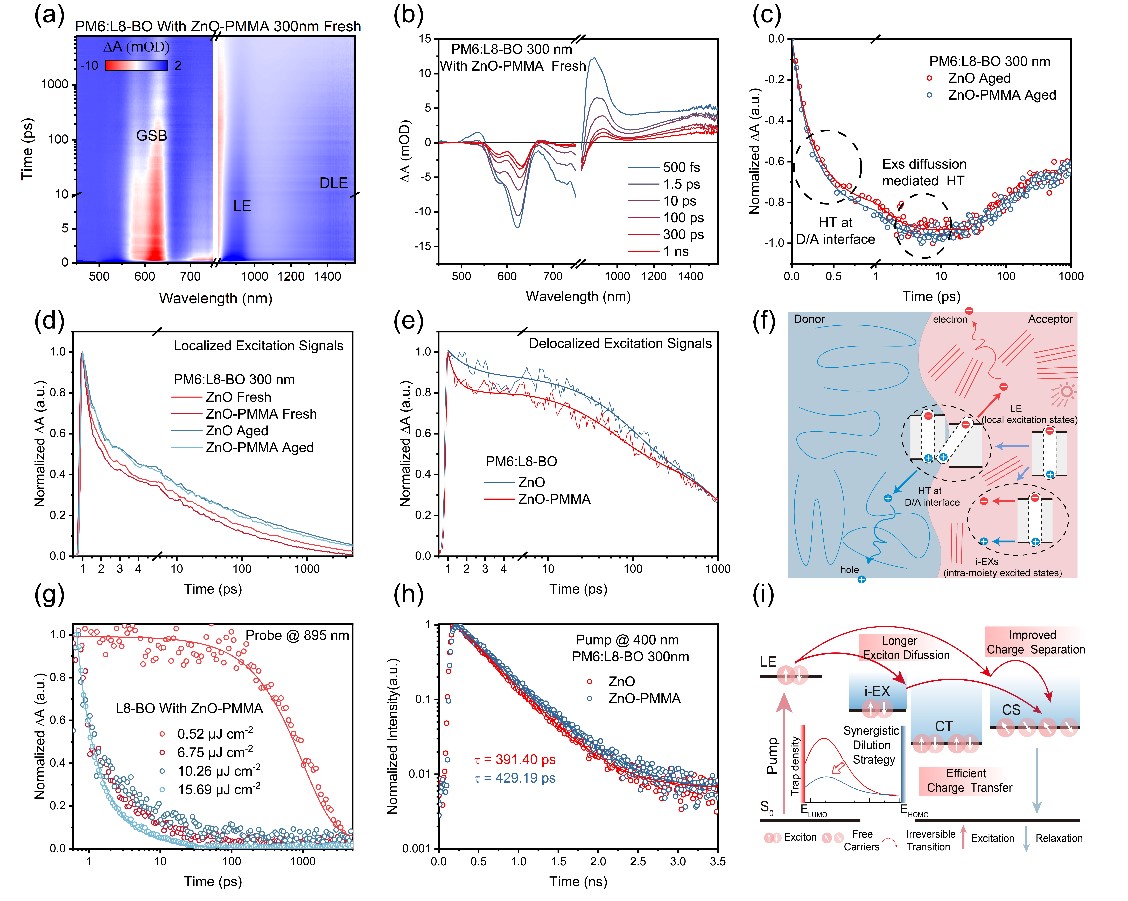

有机光伏器件中对分子间相互作用、能量无序的来源以及光物理过程的理解是提高器件性能的关键。研究团队提出了一种协同稀释策略,有效增强分子间相互作用,抑制电声耦合,进而降低动态-静态无序,揭示了有机光伏的激子动力学演化过程与能量无序起因,为实现稳定高效的大厚度有机光伏器件应用奠定了重要实验基础。相关工作以“Suppressing Static and Dynamic Disorder for High‐Efficiency and Stable Thick‐Film Organic Solar Cells via Synergistic Dilution Strategy”为题发表于《Advanced Materials》上。论文第一作者为山东大学物理学院博士生付振,通讯作者为郝晓涛教授,山东大学为第一作者单位和唯一通讯作者单位。

进展三

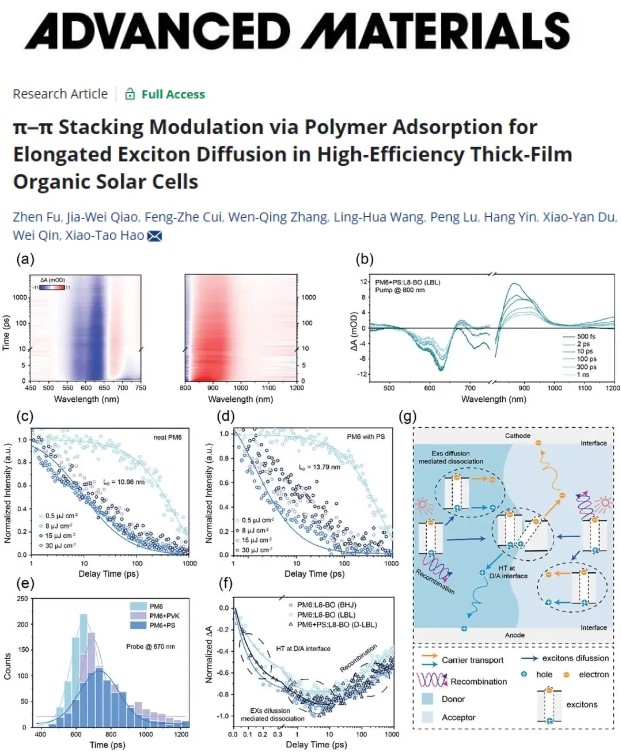

有机太阳能电池(OSC)大规模商业化生产的一个主要障碍是活性层厚度的限制,大厚度OSC仍面临诸多挑战,包括有机材料较短的激子扩散长度、空间电荷积累和严重的载流子复合等因素,严重限制了器件性能的提升。郝晓涛教授团队提出聚合物吸附策略,在逐层沉积异质结中引入绝缘物聚苯乙烯形成范德华力物理吸附,增强了分子间相互作用和电子波函数交叠程度,抑制缺陷态密度,改善激子扩散,制备了高效大厚度有机太阳能电池器件。结合超快光谱学分析,揭示了激子动力学与分子相互作用的关联机制,为大厚度有机光伏物理机制研究提供了新的视角,为有机光伏器件的商业化应用提供了新策略。相关工作以“π-π Stacking Modulation via Polymer Adsorption for Elongated Exciton Diffusion in High-Efficiency Thick-Film Organic Solar Cells”为题发表在《Advanced Materials》上。论文第一作者为物理学院博士研究生付振,通讯作者为郝晓涛教授,山东大学为第一作者单位和唯一通讯作者单位。

进展四

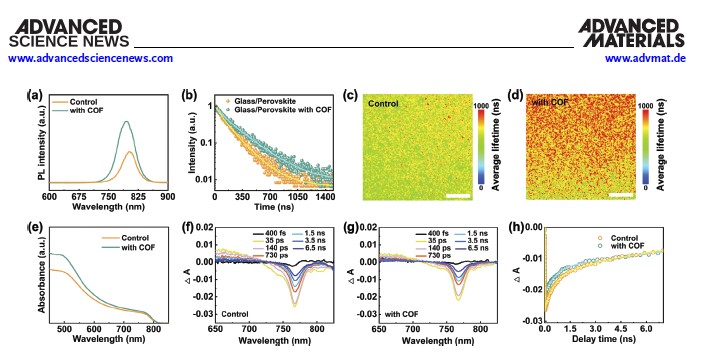

化学与化工学院教授于伟泳联合学院教授李培洲、集成电路学院研究员王凌云、大连工业大学副教授王宇,在钙钛矿太阳能电池研究中取得重要进展,提出了一种利用共价有机框架提升钙钛矿太阳能电池的效率和稳定性的新策略。同时,团队利用无损剥离技术深入研究了钙钛矿底面,揭示了埋底界面修饰对于器件性能提升的关键作用。相关成果已分别发表在Advanced Materials(影响因子27.4)和Nano Energy(影响因子16.8)期刊上。“Robust Imidazole-Linked Covalent Organic Framework Enabling Crystallization Regulation and Bulk Defect Passivation for Highly Efficient and Stable Perovskite Solar Cells”发表在Advanced Materials上,于伟泳教授、李培洲教授、王宇副教授为论文的共同通讯作者,山东大学博士研究生何正言、博士后栾天翔为共同第一作者。另一成果“Making a benign buried bottom interface for high-performance perovskite photovoltaics with a chelating molecule”发表在Nano Energy上,于伟泳教授、王凌云研究员为论文的共同通讯作者,何正言为第一作者。

进展五

材料科学与工程学院蒋妍彦教授团队联合医学融合与实践中心省立医院傅强教授团队设计了一种具有磁靶向能力的工程纳米酶免疫调节剂用于酶级联催化和超声增强铁死亡诱导,最终实现前列腺癌的超声金属免疫治疗。相关成果以“Engineering nanozyme immunomodulator with magnetic targeting effect for cascade-enzyodynamic and ultrasound-reinforced metallo-immunotherapy in prostate carcinoma”为题发表于期刊Nature Communications(IF:14.7)。蒋妍彦教授、傅强教授为本论文的通讯作者,材料学院博士研究生王艳东和医学融合与实践中心硕士研究生李昊东为本文的第一作者,山东大学为第一完成单位和通讯单位。

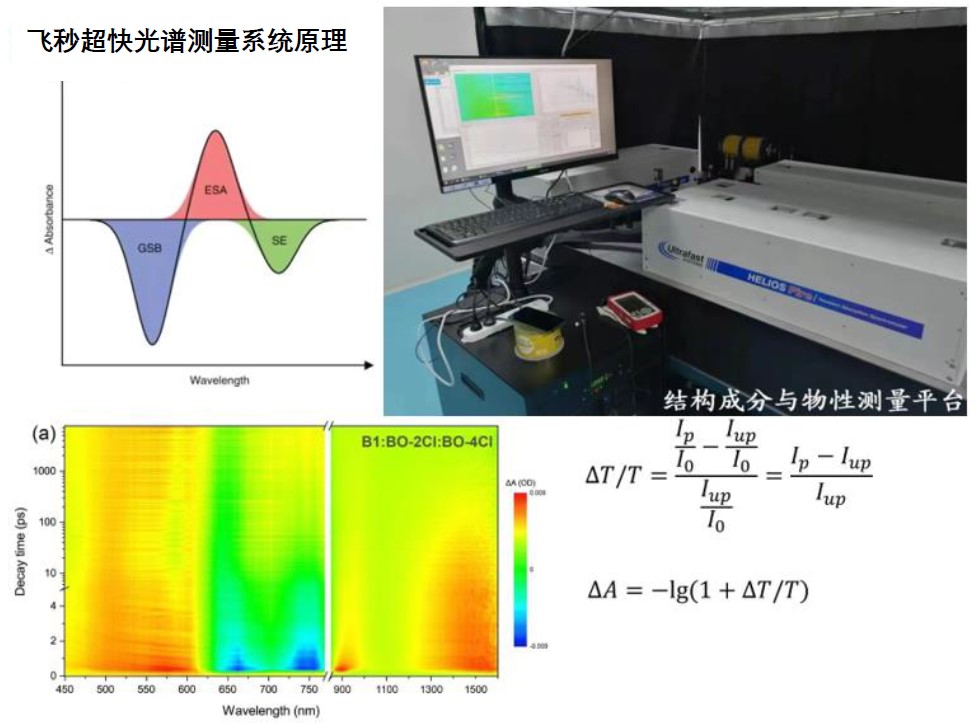

“飞秒超快光谱测量技术”(也称作瞬态吸收技术)是一种时间分辨技术,这项技术可以提供关于物质激发态动力学和光物理特性的详细信息,广泛应用于功能材料的光物理、光化学过程探测研究。

测试地点:山东大学中心校区“结构成分与物性测量平台”生命北楼123房间。

测试预约电话:18615285659(物理学院卢鹏老师)。

飞秒超快光谱测试原理和仪器